Dies ist eine alte Version des Dokuments!

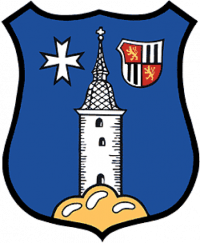

Das Wappen

Das Wappen der ehemaligen Gemeinde Drabenderhöhe stellt eine Neuschöpfung dar und wurde am 25. Oktober 1935 vom Oberpräsidenten der Rheinprovinz genehmigt.

Das Wappen der ehemaligen Gemeinde Drabenderhöhe stellt eine Neuschöpfung dar und wurde am 25. Oktober 1935 vom Oberpräsidenten der Rheinprovinz genehmigt.

Bei der Gestaltung dieses Wappens ist auf historische Bezüge der Gemeinde Wert gelegt worden, denn Drabenderhöhe gehörte über Jahrhunderte zur Reichsherrschaft Homburg, die von den Grafen und ab 1792 Fürsten zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg regiert wurde. Zwischen 1635 und 1743 fiel die kleine Herrschaft an die Seitenlinie zu Sayn-Wittgenstein-Homburg um dann wieder vom Haus Berleburg übernommen zu werden.

Bereits im 16. Jahrhundert bestanden finanz- und verwaltungspolitische Strukturen. Dies geht aus den „Homburgischen Futterhaferzetteln“ aus den Jahren 1579 und 1580 hervor. Seit der Grenzfestlegung mit den Siegburger Verträgen 1604 bestand Homburg bis 1806 aus 15 Honschaften. Der Begriff Honschaft geht vermutlich auf eine „Hundertschaft“ zurück, einer Unterteilung, die zur Erfassung der Steuern und zur Friedens- und Rechtswahrung eingerichtet worden war. Dabei setzten sich die 5 homburgischen Kirchspiele aus entweder einer Honschaft oder mehreren Honschaften zusammen. An der Spitze einer Honschaft stand das Amt des „Honnen“, der die zu zahlenden Naturalabgaben zusammentrug und an das regierende Grafenhaus abgab. Mit dem Siegburger Vertrag von 1604 wurden auch Honschaftsgrenzen verändert. Die von der Fläche sehr große Honschaft Bomig trat die Orte Bünghausen, Erbland, Hömel, Hunstig, Kehlinghausen, Kloster, Niederbantenberg, Oberbantenberg, Ohmig, Osberghausen, Repschenroth,Schneppsiefen, Weyerhof und Zope, sowie die Orte Damte, Herhausen und Linden an die Fischbacher Honschaft ab. Aus der Wiehler Honschaft gelangte Neuklef an die die Fischbacher Honschaft. Die 15 Honschaften waren:

- Honschaft Angfurten (Kirchspiel Bomig)

- Honschaft Benroth (Kirchspiel Nümbrecht)

- Honschaft Bierenbach (Kirchspiel Nümbrecht)

- Honschaft Bomig (Kirchspiel Wiehl)

- Honschaft Bröl (Kirchspiel Nümbrecht)

- Honschaft Drabenderhöhe (Höher Honschaft, Kirchspiel Drabenderhöhe)

- Honschaft Elben (Kirchspiel Nümbrecht)

- Honschaft Fischbach (Kirchspiel Wiehl)

- Honschaft Marienhagen (Kirchspiel Marienhagen)

- Honschaft Nümbrecht (Kirchspiel Nümbrecht)

- Honschaft Niederbreidenbach (Kirchspiel Nümbrecht)

- Honschaft Staffelbach (Kirchspiel Marienberghausen)

- Honschaft Weiershagen (Kirchspiel Wiehl)

- Honschaft Wiehl (auch halbe Angfurtener Honschaft, Kirchspiel Wiehl)

- Honschaft Wirtenbach (Kirchspiel Nümbrecht)

Im Verlauf des 17. Jahrhunderts entsprachen die Honschaftsgrenzen nicht mehr unbedingt den Kirchspielgrenzen. 1622 wurde Huppichteroth aus der Staffelbacher Honschaft dem Kirchspiel Nümbrecht zugeordnet, dafür kamen die in der Honschaft Niederbreidenbach gelegenen Orte Vorholz, Riechenbach, Wolfscharre, Kurtenbach, Hardt und Rose zum Kirchspiel Marienberghausen. 1698 wurden die aus der Weiershagener Honschaft stammenden Ortschaften In den Weiden, Zur Hardt, Bergerhof, Zur Mühlen und Kleebornen nach Drabenderhöhe eingepfarrt. Zudem gehörten einige Orte zum Herzogtum Berg, die sich aber zu homburger Kirchengemeinden hielten. Die im bergischen Amt Windeck liegenden Orte Scheidt, Pfaffenscheid und Obermiebach (Honschaft Miebach) und die im bergischem Amt Steinbach liegenden Orte Anfang, Brächen, Büddelhagen und Verr, sowie die überwiegend reformierte Bevölkerung von Braunswerth und Unterkaltenbach (Honschaft Oberengelskirchen) gehörten zu Drabenderhöhe. Das Kirchspiel Marienhagen umfasste noch die bergischen Aggerhöfe Ohlhagen, Hunsheim, Nieder- und Oberalpe, Oberdreisbach (Drespe), Mühlenschlade, Dorn und Berghausen, und die aus der Herschaft Homburg 1604 ausgegliederten Orte Merkausen, Seifen und Freckhausen. Allerdings wurden 1787 die Einwohner der zehn Aggerhöfe gezwungen, den Kirchengang nach Eckenhagen durchzuführen.

Nachdem die Franzosen die Herrschaft 1806 auflösten und dem Grßherzogtum Berg angliederten, wurde 1808 aus den ehemaligen homburgischen Honschaften Drabenderhöhe, Fischbach und Weiershagen die Mairie Drabenderhöhe gegründet. Mit der Niederlage Napoléons in der Völkerschlacht von Leipzig 1813, übernahm das Königreich Preussen mit dem Generalgouvernement Berg am 25. Nobember 1813 das Land. Das „Provisorium“ bestand bis zum 15. Juni 1815 und gliederte es in die Provinz „Julich-Kleve-Berg“ ein, die am 18. Juni 1822 in die Rheinprovinz überführt wurde. Die ursprünglichen Mairien wurden in Bürgermeistereien umbenannt. Als Untereinheiten der Bürgermeisterei wandelte man die Honschaften in Gemeinden um, wie aus der preußischen Uraufnahme der Katasterkarten zu erknnen ist. Zwar wurde zunächst ein eigener homburgischer Kreis eingerichtet, der den alten Landesgrenzen entsprach, doch verzichtete Fürst Albrecht zu Sayn-Wittgenstein erst 1821 auf seine standesherrschaftlichen Rechte. 1825 erfolgte die Zusammenlegung mit dem Kreis Gimborn zum Kreis Gummersbach.

1932 wurde die Gemeinde im Westen um die Orte Scheidt, Pfaffenscheid (aus der Gemeinde Much/Siegkreis) und Anfang (Gemeinde Engelskirchen/Kreis Wipperfürth - später Rheinisch-Bergischer-Kreis) erweitert. 1960 kam es zur Umbenennung in Gemeinde Bielstein. Diese wurde 1969 aufgelöst und mit der Gemeinde und späteren Stadt Wiehl zusammengelegt, allerdings ohne die südlich der Agger gelegenen Orte, die mit der Stadt Gummersbach vereinigt wurden.

Die Orte Wiehlpuhl und Osberghausen wurden der noch bestehenden Gemeinde Ründeroth, ab 1975 Engelskirchen zugeordnet. Die Orte Schönenberg, Schneppsiefen, Hömel, Erbland, Bünghausen, Kloster, Hunstig und Ohmig wurden nach Gummersbach eingemeindet (verblieben aber bis heute bei der Kirchengemeinde Oberbantenberg). Zusätzlich erhielt Gummersbach aus der Gemeinde Wiehl noch die Orte Neudieringhausen, Hammerthal, Aggersiefen, Hohleich, Brück, Halstenbach, Remmelsohl, Höfen, Ahe und Krummenohl. Die Gemeinde Wiehl erhiehlt aus der Gemeinde Denklingen die Orte Merkausen, Seifen und Alpermühle. 1971 erlangte die Gemeinde Wiehl dann das Stadtrecht. Durch eine weitere kommunale Neuordnung 1975 kam es noch zu Erweiterung um die Orte Brächen (1956 kam durch Flurumlegungen der Gasthof Stöltung aus der Gemeinde Ründeroth zu Engelskirchen, dafür erhielt Ründeroth den links des Kaltenbachs liegenden Teil von Oberkaltenbach), Büddelhagen und Verr, die vorher zu Engelskirchen gehörten, und damit zum Rheinisch-Bergischen-Kreis zählten.

Das Wappen der ehemaligen Gemeinde Drabenderhöhe/Bielstein zeigt auf blauem Grund den Kirchturm der evangelischen Kirche zu Drabenderhöhe. Der Kirchturm befindet sich auf einem goldfarbenen angedeuteten Berg, was die exponierte Höhenlage des alten Kirchdorfes unterstreichen soll. Das Mauerwerk des Kirchturms reicht bis in die romanische Bauperiode zurück.

Links des Kirchturms befindet sich ein Johanniterkreuz. Dieses Kreuz sollte daran erinnern, daß die Kirche im Mittelalter dem ritterlichen Johanniterorden unterstand. Der Johanniterorden war bis zum „Siegburger Vergleich“ 1604 der Herren von Homburg, als auch dem Herzog von Berg anerkannter Patron der Kirche. Verwaltungstechnisch war die Kirche zu Drabenderhöhe der Komturei in Marienhagen angegliedert, die wiederum zur Ballei Burg (bei Solingen) gehörte. Durch die Zugehörigkeit zum Johanniterorden war die Kirche zu Drabenderhöhe bis zur Reformation „Johannes dem Täufer“ geweiht.

Der rechts des Kirchturms befindliche Schild war das Wappenschild der ehemaligen Reichsherrschaft Homburg, deren Dynastie dem gräflichen Hause Sayn-Wittgenstein-Berleburg angehörte. Zu sehen ist der saynische Löwe und das quadrierte schwarz-weisse Wappenschild des Hauses Sayn-Wittgenstein.